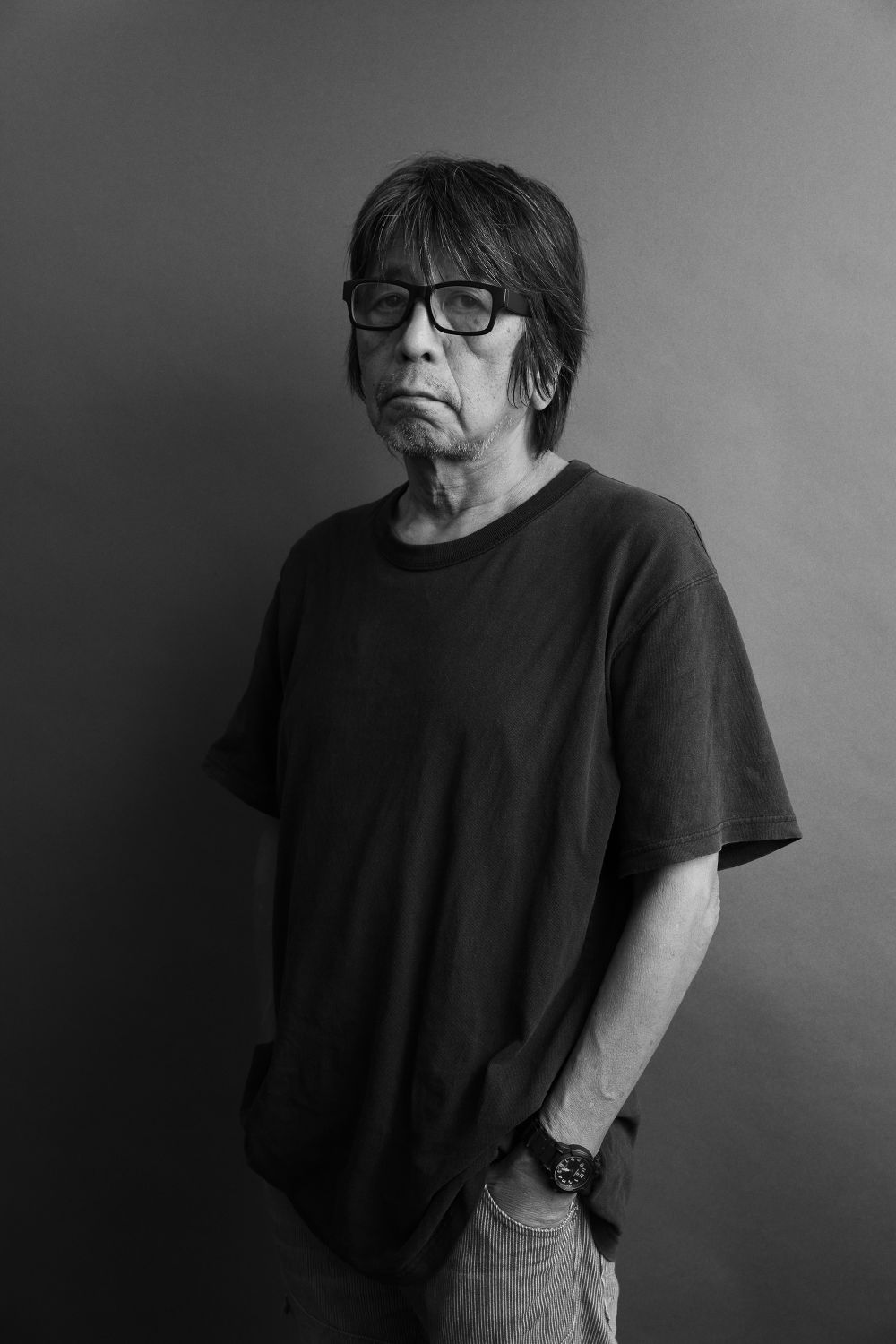

オウム真理教信者を追った『A』やゴーストライター騒動を追った『FAKE』など、話題のドキュメンタリー映画を手掛けてきた森達也監督が、初めて長編劇映画のメガホンをとった『福田村事件』。同作は1923年の関東大震災の混乱の中、香川の薬の行商団9名が、千葉県福田村で地元の自警団に虐殺された、知られざる実際の事件を描いています。全国のミニシアターを中心に公開されて大ヒットした同作が、12月15日からはU-NEXT独占で先行配信されます。「作品のイメージで怖そうな人だと思われがちですが、普通の人ですよ」と気さくに語る森監督に、今回の映画に込めた想いや公開後の反響、さらには次回作の展望についてまで、たっぷりと伺いました。

大ヒットした『福田村事件』の反響の大きさと国内外での評価

──関東大震災発生からちょうど100年目の9月1日に劇場公開された『福田村事件』は、ミニシアターを中心に封切られました。多くの観客がつめかけて評判を呼び、累計172館以上で拡大公開されたわけですが、反響の大きさをどのように感じていますか?

森:この映画が多くの方に受け入れられたのは、やっぱり多くの人が、今の日本がおかしくなってきていると感じているからなのかなと。これまで語られてこなかった日本の負の歴史を描いた作品なので、相当な反発がくるだろうと予想していましたが、実際はほとんどなくすごく評価していただけたので、ちょっとびっくりしています。

──第28回釜山国際映画祭コンペティション・ニューカレンツ部門で最優秀作品賞を受賞するなど、海外でも高い評価を受けていますね。

森:多くの朝鮮人の方が殺された関東大震災を描いた作品ですから、韓国でどのように受けとめられるか心配していましたが、僕の知る範囲では、よくぞ描いてくれたという反響を感じました。映画祭では観客の方から、時代背景や日韓関係の観点から質問をしていただき、映画の見かたが正攻法だなという印象も持ちました。

日本映画はなぜ自国の負の歴史を映画にしないのか

──森監督は本作の公式サイトに「人類の歴史は虐殺や戦争を起こしてきた過ちの繰り返しだからこそ、この事件を知らなければならない」という趣旨のメッセージを寄せています。確かに「なぜ戦争や虐殺が起きるのか」といった、世界中の人間に共通する根源的な問題が凝縮されたような事件と言えますね。

森:自国の負の歴史を映画にするということを、日本映画はここ何十年、ほとんどやってこなかった。それは他国と比較しても明らかで、ドイツや欧州ならナチスやホロコースト、アメリカなら先住民族虐殺や黒人差別などを題材に多くの映画を作っていますし、韓国も光州事件などを映画にしています。負の歴史を知ることはとても大切だし、人は失敗や挫折を繰り返して成長する。そうでなければ成長できないのに、日本の教育や政治はどんどん誤った方向に向かっている。せめて映画だけでもやらなきゃダメだろうという気持ちがありました。

ただ、その制作動機は半分は建前で、残り半分の本音は、絶対に面白い映画になると思ったからです。

──森監督は実はエンタメ志向が強く、エンタメとは「人の感情を動かすもの」とも発言されています。この映画には、確かに観客の心を大きく揺さぶるものがあります。その点で面白いエンタメ作品になると思ったのでしょうか。

森:そうですね。僕の高校時代はアメリカン・ニューシネマの時代で、いろんな映画をたくさん観ました。もちろん日本映画も、神代辰巳監督、藤田敏八監督、大島渚監督など多くの作品を観て、自分が知らないことをたくさん知ることができたし、驚いたり、笑ったり、泣いたりしました。映画には、知識を得ることも、感情を動かすことも、どちらも必要だし、僕はそれが大きな意味でのエンタメだと思っているんです。

──海外では負の歴史も上手くエンタメ作品に昇華していますが、日本映画は、難しい題材を扱うのが苦手で、批判を恐れたり、作らせてもらえる環境がないという実感があるのでしょうか。

森:やっぱりみんな尻込みしてしまいますから、この映画を大手映画会社で撮ることは早々に諦めました。過剰に炎上を恐れすぎる一方、恐らくこういう映画は集客が見込めないと思っているのだと、いくつかの映画会社から断られた時に感じました。もしかしたら、この企画を断った人たちは、今は失敗したと思っているかもしれません(笑)。この映画の成功で、今後の日本映画界が少しでも変わっていくことを期待しています。

劇映画とドキュメンタリー、実はそれほど違いはない

──難しい題材の企画だけに、映画化実現までには多くの困難があったと、さまざまなインタビューで語っていらっしゃいます。一方で、監督ご自身は長編劇映画としては初監督作でしたが、完成に至るまでに最もご苦労されたことはなんですか?

森:これまでの僕のドキュメンタリー映画の撮影スタイルは常に少人数でした。でも初の劇映画で、さらに群像劇で、さらに時代劇でもある今回は、スタッフもキャストもエキストラも、とても多いわけです。テレビドラマの演出経験は過去にありましたが、大人数のチームで撮るのは未体験ゾーンでしたから、得たものや気づいたこともたくさんありましたが、やっぱり大変でしたね。

気づいたこととしては例えば制作部も、美術部も、衣装部も、当たり前のことですけど全スタッフが各部署のプロフェッショナルですから、「やっぱプロはすごいな」と思いました。俳優たちも、本当によく役作りをしてきてくれて、現場の段取りやテストで俳優に実際に演じてもらうと、僕が台本からイメージしていた台詞回しや芝居と違っても、「こっちの方がいいじゃん!」と思わされることも多かった。それは俳優に教えられたところですね。

──初の長編劇映画で俳優を演出することには、ドキュメンタリーとの違いや難しさを感じることはありましたか?

森:発見はいっぱいありましたね。黒沢清監督が以前「自分は時折、俳優に台詞を与えて、それをどう言うかというドキュメンタリーを撮っている気がする」と言っていたことがあるけど、それはまさしくそうで、なるほどなと。

ドキュメンタリーは、撮っている被写体が次に何を話すかわからない。劇映画ではどんな台詞を言うかはわかっているけど、その台詞をどう言うのかは、俳優次第でまったく変わる。だから劇映画の現場では、俳優の芝居を見て、「あ、こうきたか」と考え、「それならこっちからこう言ってみましょう」などとやり取りをする。それはドキュメンタルな要素でもあるから、そういう意味では劇映画とドキュメンタリーって、そんなに違わないと思いました。

例えば井浦新さん演じる澤田智一が、田中麗奈さん演じる妻の静子に、ある大事な告白をするシーン。井浦さんが長台詞を完璧に覚えているのを見て、「このシーンはカットを割らないですよね」という僕に対する挑発だと感じたんです。だったら僕もワンカットの長回しで撮りますから、このシーンの最後まで一気に演じてくださいと。

他にも、東出昌大さん演じる倉蔵と松浦祐也さん演じる茂次が取っ組み合いをするシーンは、1着しかない衣装が汚れてしまうので、スタッフから「本番一発撮りで失敗してもNG出せないですよ」と言われたんです。でも、ここはどうしてもワンカットで撮りたいと思ったので、結構な賭けに出ました。東出さんと松浦さんは見事に応えてくれたし、東出さんは僕に黙って口に血糊を含んで芝居をしていた。もちろん結果オーライなんだけど、おそらく東出さんもNGが出せないと聞いてやったことだと思うんです。そういう丁々発止のやりとりがありましたね(笑)。

──制作予算的にはかなり厳しかったそうですが、大作映画も撮れそうなほどの豪華キャストが出演しています。スケジュールの問題以外で出演オファーを断った俳優さんはいなかったそうですね。

森:撮影は2022年の夏で、まだコロナ禍でしたから、撮影現場以外では俳優たちとコミュニケーションをとる機会がほとんどなかった。だから、なぜ出演依頼を受けてくれたのかという話も、ほとんどできてないんですよ。ただ、メインキャスト以外ではオーディションもやっていて、応募用紙に結構な数の人が「こういう映画が日本になくてはダメです」と書いてくれていたので、やっぱり俳優たちにも今の日本に対する問題意識があったのだと思います。

僕がずっと考えてきたことの集大成的作品

──今回の映画は、「普通の人が普通の人を殺す」「集団心理の怖さ」「集団と個」といった、森監督がこれまで描いてきたテーマと共通する問題を描いています。改めてこれらのテーマを大事にされてきた理由はなんでしょう。

森:僕にとっての映画監督デビュー作は、オウム真理教のドキュメンタリー映画『A』でした。

その映画を撮った時、オウム真理教の信者たちがとても普通に見えることに、まずはびっくりしたんです。同時に、オウムに対して包囲する日本社会自体も、言ってみれば1つの集団になっていて、どっちを見ても、おかしなことを平気でやってしまうような集団の怖さを感じたんです。集団の中で人は一人称単数の主語を失ってしまい、その結果として虐殺や戦争など大きな間違いを起こす。それはずっと考えてきたこと。だから今回の映画は、僕自身がずっと考えてきたことの集大成的な作品にできたと思っています。

──今後もライフワークとして、同じテーマを描き続けていくのでしょうか?

森:今回集大成的な映画が撮れたから、ピリオドというか、ひとつの区切りをつけられた気はしています。その上でまた同じことをやってもしょうがないので、次は全然違うものを撮りたいと思っています。

──集大成や区切りと言えるのは、それだけ今回の映画に想いや力を注ぎ、それが観客に届いたという手応えが大きいからでしょうか。

森:それも大きいかもしれない。『A』や『A2』でも、集団の怖さというテーマを描いてきたけど、残念ながら観てくださる人の数が少なかった。それは著書を書いても同じでした。でも今回は、多くの方に届いたような気がしています。

──作り手側としてはドキュメンタリーと劇映画に違いはないけれど、それを受けとめる観客にとっては、劇映画の方が届く場合もあると実感されたのでしょうか?

森:深さではなく広がりは確かに違う。特に日本の場合、ドキュメンタリーには、市民社会に軸足を置いた社会批判みたいなテーマを込めているイメージが先立ってしまう。そういうことに興味や問題意識がある人は観に来てくださるけど、極めて間口が狭いですよね。

でも劇映画の方は、娯楽性が高いと思われているから、間口が広い。この映画も、井浦新さんや永山瑛太さんなど、好きな俳優が出ているから観ようと思った方もいると思う。観てショックを受けるかもしれないけど、こういうテーマの作品を積極的に観ようとしていない人たちにまで届くようなところを狙っていきたいですね。

──すでに新たなテーマが見つかっているのですか?

森:ドキュメンタリーは撮り始めているものもありますが、それとは別に、次は映画の王道ともいえるホラー映画を撮りたいと、あちこちで言っています。みんな信用してくれないけど、結構本気なんです(笑)。でも、翌日には「やっぱりイ・チャンドン監督の『オアシス』みたいなラブロマンスもいいな」などと思ったりもしますから、まだまったくの白紙です(笑)。

僕はただ、映画が好きなんですよ。撮りたい理由は、それに尽きるかな。16歳の時に初めて『イージー・ライダー』と『いちご白書』を観て腰が抜けてからずっと、「映画ってすごいや」と思い続けています。

1923年9月1日11時58分、関東大地震が発生。そのわずか5日後のこと。千葉県東葛飾郡福田村に住む自警団を含む100人以上の村人たちにより、利根川沿いで香川から訪れた薬売りの行商団15人の内、幼児や妊婦を含む9人が殺され、自警団員8人が逮捕されるが…。

(プロフィール)

1956年生まれ。広島県出身。1980年代前半からテレビディレクターとして、主に報道とドキュメンタリーのジャンルで活動。1998年に初監督のドキュメンタリー映画『A』を公開。同作がベルリン国際映画祭など世界各国の国際映画祭に招待され、高い評価を得る。2001年に続編映画『A2』を発表。その同時期に執筆活動も開始して多数の著書を手掛け、2011年には著書『A3』(集英社刊)が講談社ノンフィクション賞を受賞。2012年にはドキュメンタリー映画『311』を共同監督。2016年に『Fake』、2019年に『i-新聞記者ドキュメント-』を監督。2012年より明治大学情報コミュニケーション学部特任教授、2023年より立命館大学客員教授を歴任。また、オンラインの私塾『森達也塾』も2023年4月より開催している。

映画 インタビューの記事一覧

韓国映画『脱走』主演イ・ジェフンにインタビュー!「私にとって一番幸せを感じる空間、それは映画館です」

『脱走』の劇場公開を記念して来日したイ・ジェフンさんに役作りや、ご自身の夢などについて伺いました!

2025.06.26韓国映画『脱走』主演ク・ギョファンにインタビュー!「自分も好きなことを話す時に目が輝く人になりたい」

『脱走』の劇場公開を記念して来日したク・ギョファンさんに役作りや、ご自身の夢などについて伺いました!

2025.06.26ダメなままで最高じゃん!池田テツヒロが語る『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』ができるまで

国民的おかし「たべっ子どうぶつ」がまさかの映画化!松田元太、水上恒司、髙石あかりが声優を担当

2025.04.30