没後百年で、ますます読まれるフランツ・カフカ。その魅力はどこ?

Edited by

- 渡辺祐真作家・書評家・書評系YouTuber・ゲーム作家

今年はカフカ・イヤー

今年はチェコの作家フランツ・カフカの没後百年です。

カフカと言えば、平凡なサラリーマンがある朝起きると虫になっていたという『変身』などで知られており、世界中で最も人気のある作家の一人でしょう。

カフカの作品によく描かれるのは、全く訳の分からない理不尽で不条理な状況に翻弄される人々です。

なぜそのような状況に陥ったのか、どうすれば解決するのか、そうしたことはほとんどの場合は明らかにされません。『変身』でも、主人公がなぜ虫になったのかは結局分からずじまいです。

読者にとっても「理不尽」な読書体験と言っていいでしょう。

にもかかわらず、カフカの文学は人々を惹きつけます。それはいったいなぜでしょうか。

没後百年で、カフカにまつわる様々な本が出ているので、そうした本を手掛かりにカフカの魅力を考えてみましょう。

不条理や理不尽をモラハラとして読む〜『審判』〜

カフカが1914年に書き始めた小説に『審判』(『訴訟』と訳される場合も)という小説があります。

普通の銀行員である主人公のヨーゼフが、ある日いきなり理由も明かされないままに逮捕され、裁判にかけられ、そしてついに処刑されてしまうという話です。突然、理不尽な目に遭うという点では『変身』によく似ています。

ヨーゼフは自分が逮捕された理由について全く身に覚えがなく、裁判でも全く明かされない。

そうした状況が続いた結果、ヨーゼフは自分になにかしら非があったのではないか、自分は犯罪者なのではないかと自問自答し、やがて自分のことを犯罪者だと思い込んでしまうようになるのです。本当は全くそんな事実はないのにも拘らず。

これはいったいなんでしょうか。

「モラル・ハラスメント(モラハラ)」という概念を提唱した、フランスの精神科医マリー=フランス・イルゴイエンヌは、これこそモラハラの典型だと指摘しています。(高野優訳『モラル・ハラスメント』(紀伊國屋書店、2006年))

モラハラの加害者は、被害者に対して理不尽な要求や非難を突きつけます。被害者は初めこそ拒否しますが、そうした状況がいつまでも続くと、やがて被害者は、加害者が正しいのではないかと順応するようになってしまうというのです。

こうしたモラハラ被害者の心の動きと、訳のわからない裁判にかけられたヨーゼフの変化はよく似ていることがよくわかるでしょう。

これはあくまで一例です。

ほかにも、哲学者のドゥルーズとガタリは、この作品を通して超法規的措置にまつわる読解を提示していますし、思想史家の仲正昌樹はルールが持つ理不尽さについて読み解いています。

以上のように、カフカの作品に起きる現象は面白いのに、きちんと説明されないからこそ、色々な解釈の可能性に満ち溢れているのです。

これこそがカフカ文学の魅力の一つでしょう。

カフカを知りたいならまずはこの本〜『カフカふかふか』〜

カフカ、気になるかも…?

そう思った方には、さらにこちらをお勧めしたい。

下薗りさ、木田綾子(編)『カフカふかふか』(白水社、2024年)という、かわいいタイトルの本を参照してみましょう。

これは、カフカの研究者たちが、「書き出し」「登場人物」「設定」「カフカ自身」「結末」といった観点から、カフカの魅力をたっぷり語っています。

この本によれば、カフカは『審判』を書く際にまず、最初と最後の章を書いたことが明らかにされています。

そのためか、最初と最後はものすごく綺麗な対比構造になっています。

逮捕は朝、処刑は夜。

逮捕の朝、主人公はパジャマを着てベッドにいた。処刑の夜、ヨーゼフ・Kは黒服姿で椅子にすわっている。

逮捕のときは、パジャマをぬいで服を着ろと言われた。処刑のときは服をぬいで裸になれと言われる。

逮捕にやってきたのは、千からびた顔の二人組で、鼻がグイと一方に曲がっている。処刑にやってきたのは、プックリと肥った二人組で、重たげな二重顎をしていた。

逮捕にきた二人組は「からだにぴったりの黒い服」を着ていた。ポケットや留め金やヒダやボタンがついている。処刑にやってきた二人は、フロックコートに山高帽といういで立ち。

逮捕にあたっては、隣のビュルストナーの部屋が使われ、彼女は留守だった。処刑の際には、彼女は通りを歩いていて、処刑場への道案内の役をする。

逮捕のとき、向かいの建物の窓から、年とった女がじっとこちらをながめていた。処刑にあたっては、隣合った建物の窓がやにわに開いて、痩せた誰かが身を乗り出して、両腕を思いきりのばした。

(『審判』訳者解説より(池内紀 訳『審判』白水社、2006年))

これだけ綺麗に揃えたなら間を埋めるだけからきっとうまくいく……と思いきや、執筆は難航します。

最初と最後が決まっていれば、あとは間を埋めていくだけですからね。これなら完成すると考えたのでしょう。しかしここで問題が発生します。カフカは物語の時系列に沿って残りの部分を書いていったのではなく、あちこちの章を書いては止め、書いては止めているのです。

(『カフカふかふか』より)

実際、今でも『審判』がどのような順番なのか、はっきりしたことはわかっていません。

現在読めるものは、残された原稿の束から編者が、こういう順番なんじゃないかと推理し、整理したものなのです。

『カフカふかふか』では、こうしたカフカの執筆を体現しているような作品が、カフカのほかの小説にあるといいます。

それが「万里の長城が築かれたとき」という作品です。

中国の万里の長城がどのように造られたかが語られるという内容です。

しかし当然カフカなので、ちょっとおかしいです。

まず両端が建造され、そしてそこから真ん中に向けて増築されるというものなのです。しかもその間も綺麗に繋げずに、歯抜け状態になっていきます。

まさに『審判』の執筆方法です。

本書では、こうしたハッとさせられるような読解をはじめ、色々な情報ももりだくさん。

面白かったのは「カフカ指数」というものです。

二〇〇六年にフランスで導入された指数で、申請の手間や許認可に要した時間など役所の非能率ぶりを一〇〇段階で示すというものです。

カフカの作品の魅力や生涯、そしてカフカにまつわる情報が満載の一冊で、カフカが初めての人も、よく知っている人にもおすすめの一冊です。

カフカの生涯をたどる〜『あなたの迷宮のなかへ』〜

『カフカふかふか』で、カフカになじみが出たら、カフカという作家自身に迫ってみましょう。

カフカという人はその生涯もエピソードにこと書きません。

例えば、カフカは、自分の作品を翻訳していた女性ミレナと、数年間にわたって文通を重ね、恋愛関係にありました。しかし、彼女は既婚者であり、カフカにも婚約者がいたのです。

その複雑な愛の様子は、『ミレナへの手紙』(池内紀訳、白水社、2013年)という書簡集に収められています。

タイトルの通り、カフカからミレナへの手紙が集められています。

カフカの生の声が聞こえる点で魅力的な本なのですが、一つ大きな問題があります。

それはミレナからの手紙が現存してないこと。

どうやらカフカが全て燃やしてしまったようなのです。

しかしなんとか読みたくなるのが人情です。

そこで綿密な研究と創造力によって、ミレナからの手紙という体裁の小説が生み出されました。

それが、マリ=フィリップ・ジョンシュレー(村松潔(訳))『あなたの迷宮のなかへ―カフカへの失われた愛の手紙―』(新潮社、2024年)です。

カフカに対する激しい愛、作品への理解という深い部分で結びついたミレナの言葉が、現代の作家によって紡がれます。

フィクションではあるものの、カフカを知るのにうってつけです。

代表作『変身』を読んでみる

カフカの特徴や人となりが分かってきたところで、いよいよ代表作『変身』を一緒に読んでみましょう。

大変有名な物語なので、ご存知の方も多いはず。(おすすめは翻訳を引用した、高橋義孝訳『変身』新潮文庫、1952年)

あらすじを紹介します。ある朝、グレゴール・ザムザというセールスマンが目を覚ますと、身体が虫になっていました。

しかし彼はそのことに特別慌てるわけではなく、むしろ会社へ遅刻してしまうことばかり気にします。なぜなら、彼は養わなければならない両親と妹がいる上、勤めている会社がひどいブラック企業で、少しでも遅刻しようものなら、大目玉を喰らってしまうからです。

グレゴールが慣れない虫の身体に苦戦していると、案の定、早く会社へ行きなさいと両親が急かします。しかしグレゴールは起き上がれません。身体が虫ですから当たり前です。

もたもたしていると、会社の上司まで早く出社しろと、自宅まで文句を言いに来る始末。(超ブラック!)

やっとのことでグレゴールが部屋の鍵を開けると、上司や家族たちはその姿に狼狽して、逃げていってしまいます。

以後、グレゴールは自室に閉じこもり、時に食事を届けてくれる妹の姿を眺めたり、考え事に耽ったりするばかりの日々になる。

この物語、グレゴールに寄り添った語りで展開されるのですが、注目したいのは妹です。妹は家族の中で唯一かいがいしくグレゴールの世話をしてくれるようなのです。

たとえば、妹はグレゴールが部屋から出ていない時点で、心配していたようです。

「妹は頭がいい。グレゴールがまだ悠々とベッドで仰向けになっていたときに、すでにもう泣いていたくらいだ。」

優しいですね。もしかしたら兄が体調不良なのかもしれないと思い、涙を流してくれたのでしょう。

そして虫になったことが明らかになってから、妹は部屋に食事としてミルクを置いていってくれます。

「いつもは彼の大好きな飲み物で、だからこそきっと妹がそこに置いてくれたにちがいないミルクが、全然おいしく感じられない(後略)」

残念ながら虫の身体になってしまったグレゴールにとって、牛乳がおいしいはずがありません。彼はミルクを残します。しかし、ほかの家族が何もしてくれないのに対して、妹はミルクをわざわざ置いてくれる。さきほど言われていた「頭がいい」は少し危うくなりましたが、まあ異常事態ですし、なによりも優しさはありそうです。

ミルクに手が付けられていないことを認めた妹は、古い腐りかけの野菜や夕飯の残りの骨、干しぶどうやパンなどを置いていってくれます。なるほど、虫にはぴったりです。そんな妹を、グレゴールはこんな風に評します。

妹は、グレゴールが自分の前では食べないことを心得ており、細やかでやさしい思いやりから、大急ぎでその場を離れただけでなく、心おきなくくつろいでね、という心づかいがグレゴールにだけは伝わるように、鍵までまわしたのである。

うーん。まあ兄のグレゴールがそういうから、きっと優しさなのでしょう。

しかし、徐々に雲行きが怪しくなります。妹はグレゴールの部屋に入ると、かならず「息がつまると言わんばかりに慌ただしい手つきで窓を大きく開ける」のです。

そのとき、グレゴールは妹の邪魔にならないように椅子の下に隠れていますが、こんな風に語ります。

妹は、グレゴールのいる部屋に、窓を閉めきった状態では、ただいるというだけでも不可能なのであり、それができるくらいなら、彼女だって彼を煩わせたくないであろうことは、彼にもよくわかっていた。

ここにきて「彼にもよくわかっていた」という少し距離をとった語りになります。

このあたりまで読むと勘の良い読者ならお気づきだと思うのですが、「優しい妹」というのはグレゴールの頭の中だけの話なのです。実際、このあと妹は露骨にグレゴールを忌避しはじめますし、グレゴールの部屋にある物を片づけてしまおうとします。母親はそんなことしたらあの子が人間に戻る可能性を信じてないみたいだと主張しますが、妹は自らの主張を曲げることはせず、ほとんど自分が言い出したことを完遂したいというエゴのために家具の移動を強行します。その強硬ぶりは、途中、家具を動かさないでほしいと姿を現したグレゴールに対して「握りこぶしをふりあげ、にらみつけながらさけ」ぶほどです。

そして、物語終盤。グレゴールが虫になってから約二ヶ月。彼の収入が途絶えた家族は生活を切り詰めて、部屋を人に貸したりしながらなんとかやりくりしていました。しかし、ある日、グレゴールのせいで、それすらもめちゃくちゃになってしまいます。憔悴した妹はとうとうこんな風に宣告します。

「わたし、こんな怪獣みたいなものの前で、兄さんだなんて口にしたくないから、こんな言い方をするしかないんだけど、わたしたち、これをお払い箱にすることを考えるべきなのよ。」

そうしてグレゴールは暗い一室に押しやられ、妹が最後に鍵を閉め、放置されます。グレゴールは死へと追いやられたのでした。

そんな妹は「近頃めっきり美しくふくよかな娘ざかりになって」、「自分たち(※家族)の新しい夢と誠意とを、たしかに保証してくれるもののように思われ」る存在となって幕を閉じるのです。

この家族は、グレゴールひとりに働かせて、その稼ぎのほとんどを搾取していました。そのため父も母も、グレゴールの心配というより、彼による収入のことを常に気にしていますし、あろうことかグレゴール自身もそれを当たり前のこととして内面化してしまっています。だからこそ、彼は身体が虫になったという異常事態にも関わらず、なによりも出社することを考えるのです。

妹はまだ10代半ばと幼いですが、そのあたりの経済事情はよくわかっている。兄がいなくなったら、この家庭は回らない。だからこそ、兄の体調不良には、自分自身の経済事情のために涙を流す。そして、兄が虫(比喩的に考えれば、「引きこもり」や「仕事によるストレスから来るうつ病」でしょうか。)になったら、そんな虫をさっさと死なせて、もっと狭くて安い部屋に越したり、誰かに部屋を貸したり、金持ちと結婚したりしたい。

もちろん実の兄ですから、明確な殺意をもって殺せはしない。でも、未必の故意といいますか、虫の身体には牛乳が毒であってくれたら…、家具をなくすことでストレスを抱えてくれたら…。そんな風に思っていたのかもしれません。

ですが、兄はしぶとく生き残ります。そして、なんとか苦労しながら生活していたのに、それも兄のせいでご破算になり、とうとう凶行に及ぶ……。

徹底してリアリストな妹なのです。少なくとも、そこには兄への優しさはない。グレゴールが理想化して、一挙手一投足に自分への好意を読み込んでいましたが、それらは全て反転していたのです。

カフカを多角的に読む〜「現代思想 カフカ特集」〜

ここまで、カフカにまつわる本、カフカの作品をたくさん紹介してきました。

カフカは実に多面的な人物ですが、その魅力を多くの書き手が余さず伝えているのが、『現代思想 2024年1月臨時増刊号 総特集*カフカ ―没後一〇〇年―』(青土社、2023年)です。

様々な立場の人が、カフカの魅力を語りまくる充実の一冊。

特に面白かったのは、ドイツ文学者・大宮勘一郎さんによる「遅刻への準備」。

ここで語られているのは、カフカ作品を読む際の心構えです。

ずばり、カフカ作品に描かれる理不尽な出来事に対して、登場人物たちと同じように狼狽えるべし。

この記事ではこれまで、カフカの作品をモラハラや引きこもりなど、様々な比喩(メタファー)として読み解いてきました。

それはとても豊かな行為です。

しかし、大宮さんはそういう解釈や主題を追い過ぎるのではなく、作品自体を楽しむことを勧めます。

カフカのテクストは、知覚や記憶がもたらすさまざまなデータの流れが合流、衝突、滞留、逆流、分岐する思考の中で浮かび消える出来事や形象を高速で書き取ったもの、ないし書き取ろうとするもの、という性格を帯びている。(中略)ゆえに書き取られているのは、「意味以前」の姿である。

例えば、いきなり意味不明な嫌疑をかけられたり、理不尽な状況に追い込まれ、とにかく状況を追うしかないような事態。

そうした理解や意味以前の、人間の混乱や本能をこそ味わう。それも醍醐味だというのです。

僕らはついつい上手に読解して、作家に「追いつこう」としますが、「遅刻」することも必要。

カフカの作品はそうした刺激的な読書になることでしょう。

さあ実際に読んでみよう!〜『決定版カフカ短編集』〜

カフカの生涯や魅力、読み方、代表作を知ったあなたは、カフカの作品をもっと読みたくてうずうずしているはず!

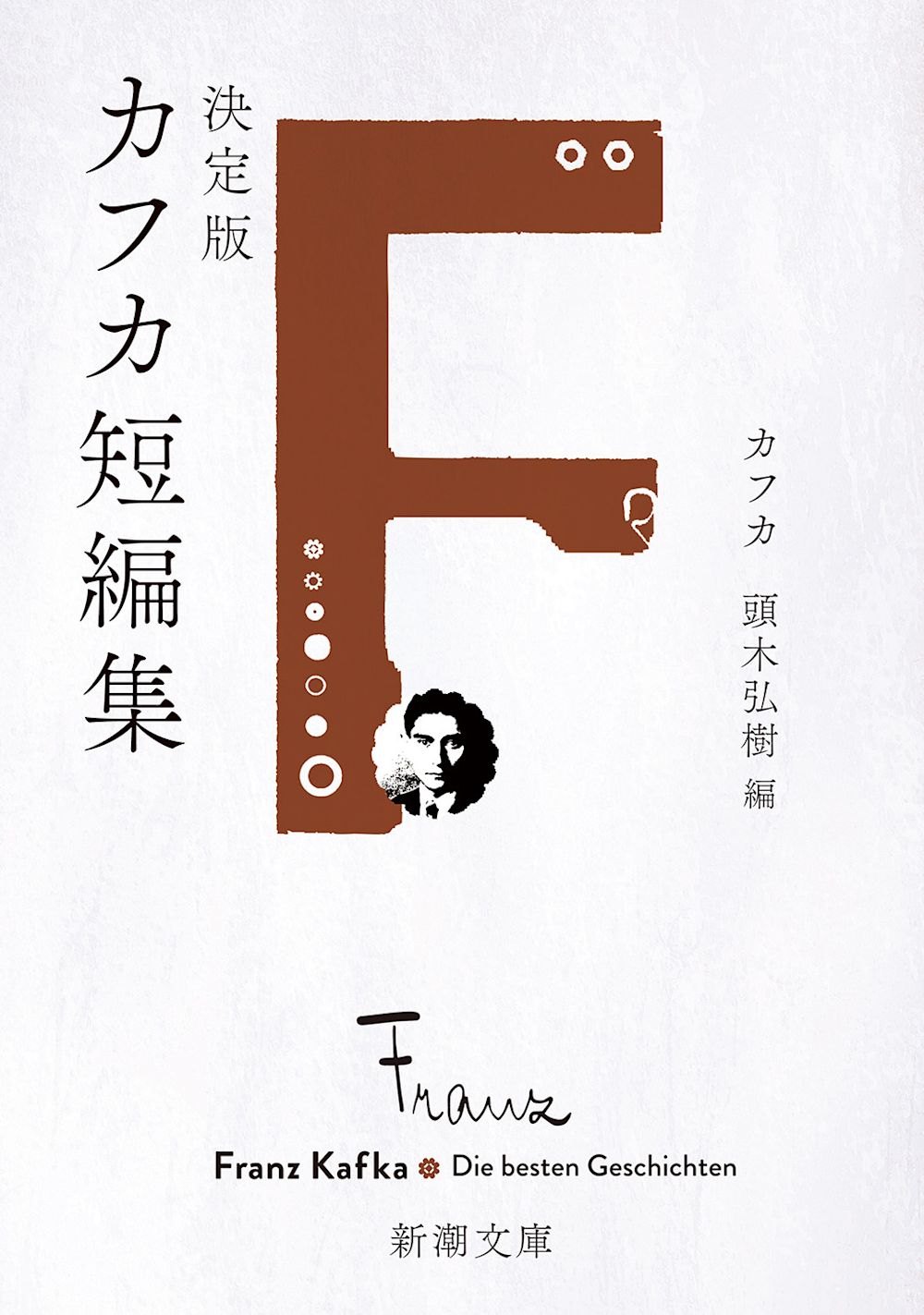

うってつけなのが、頭木弘樹 (編)『決定版カフカ短編集』(新潮文庫、2024年)です。

さきほど挙げた「万里の長城」をはじめ、「流刑地にて」「田舎医者」「断食芸人」など代表的な短編小説がギュッと詰まった作品集です。

編者は、『絶望名人カフカの人生論』、『カフカはなぜ自殺しなかったのか?』、そして近刊の『カフカ断片集』などで知られる、文学紹介者の頭木弘樹さん。

網羅的な作品集で、最後の解説にもカフカの魅力がたくさん詰まっています。

いざ、カフカの世界に飛び込みましょう!!

Edited by

- 渡辺祐真作家・書評家・書評系YouTuber・ゲーム作家

同じ連載の記事一覧

書評家スケザネが選ぶ2024年3月の名品

小説『ここはすべての夜明けまえ』『宇宙人のためのせんりゅう入門』、ドラマ『虎に翼』について、書評家スケザネさんがこれぞという作品をご紹介します。

2024.04.25書評家スケザネが選ぶ2024年1月の名品

小説『シャーロック・ホームズの凱旋』『成瀬は信じた道をいく』のほか、ドラマ『光る君へ』など、書評家スケザネさんがこれぞという作品をご紹介します。

2024.02.26

書籍 特集の記事一覧

書評家スケザネが選ぶ2024年3月の名品

小説『ここはすべての夜明けまえ』『宇宙人のためのせんりゅう入門』、ドラマ『虎に翼』について、書評家スケザネさんがこれぞという作品をご紹介します。

2024.04.25書評家スケザネが選ぶ2024年1月の名品

小説『シャーロック・ホームズの凱旋』『成瀬は信じた道をいく』のほか、ドラマ『光る君へ』など、書評家スケザネさんがこれぞという作品をご紹介します。

2024.02.26世代を超え、国境を超え、愛され続ける『ハリー・ポッター』の世界を総まとめ!

映画『ハリー・ポッター』はもちろん、『ファンタスティック・ビースト』を含む「魔法ワールド」、そして原作小説も含めて、その魅力をおさらいします。

2023.07.18