イラストレーター・Mika Pikazoを創った『マックイーン:モードの反逆児』──私を創った映画 #07

連載「私を創った映画」第7回は、イラストレーター・Mika Pikazoさんの価値観や原点を探っていきます。

イラストレーターに漫画家、小説家や映像作家……第一線で活躍するクリエイターやアーティストのみなさんは、これまでにどんな映画と出会い、影響を受けてきたのでしょうか。連載『私を創った映画』では、クリエイターやアーティスト本人が選んだ映画作品を通して、その方の価値観や原点を探っていきます。

今回お話を伺ったのは、イラストレーターの一乗ひかるさんです。「NIKE BY YOKOHAMA」店舗内装のグラフィックや「Netflix月間プログラム」のイラスト制作など、さまざまな著名ブランドと協働し、印象的な作品を数多く手掛けてきた一乗ひかるさん。経験や固定観念にとらわれず、常に柔軟な姿勢で作品づくりに向き合うことを大切にしていると話します。

そんな同氏が「私を創った映画」に選んだのは『メリー・ポピンズ』です。一乗ひかるさんが柔軟な姿勢を大切にする背景には、同作ならではのユニークな世界観に、子どもの頃から何度も触れてきた影響があるといいます。ディズニーが生み出した普及の名作は、一乗さんの活動にどう結びついてきたのか。同氏が考えるこれまでの代表作や展望と合わせて訊きました。

一乗ひかる(イラストレーター)

東京都出身。東京芸術大学大学院視覚伝達研究科修了後、デザイン事務所勤務を経て、イラストやグラフィックデザインを中心に活動。第13回グラフィック「1_WALL」ファイナリスト。2022年の主なクライアントワークにNIKE BY YOKOHAMA店舗内装グラフィック、Netflix月間プログラム、カルビー「かっぱえびせん」パッケージなどがある。2021年の渋谷PARCOをはじめ、渋谷区内でたびたび個展を開催している。

メリー・ポピンズ(1964年)

ロンドンに住むバンクス氏は、娘ジェーンと息子マイケルのために“厳しい乳母”を捜していた。ある朝、パラソルを開いた女性が東風に乗って現れる。その名はメリー・ポピンズ。彼女がやって来た途端、子qどもたちは大喜び。大道芸人のバートと美しい絵の国で遊んだり、空中に浮いたままお茶会を楽しんだり…。しかし、いつも気難しいバンクス氏は、メリー・ポピンズをよく思っていない。はたして、メリー・ポピンズは、バンクス氏の心を見事にほぐすことができるのか?──ウォルト・ディズニー製作による、ディズニーらしい心温まるミュージカル・ファンタジー。

──まずは一乗ひかる さんの現在の主な活動内容について教えてください。

一乗:主な活動のひとつがクライアントワークです。企業からの依頼を受けて、主に広告やパッケージデザインなどのためにイラストを提供しています。

そのほかにも、個展や自主制作したグッズの販売なども活動の中心となっています。自主制作ではイラストだけでなく、趣味でもある陶芸の作品販売なども行っています。

──ご自身のこれまでの活動のなかで、特に印象に残っている作品はありますか?

一乗:特に実現できてうれしかったという意味では、ナイキさんとのお仕事です。「NIKE BY YOKOHAMA」の店舗内装に携われたのは、すごく印象深い出来事でした。

もともとスニーカーが大好きで、なかでもいつか仕事してみたいと思っていたのがナイキさんだったので。決まった時からもう、心臓がバクバクしっぱなしでした(笑)。

実際に案件がスタートしてからも、どこかまだ現実味がなくて。万が一、途中でこの仕事が終わってしまっても自分が凹まないように、あえて喜びすぎないようにしていました。どのお仕事もとても楽しいものばかりなのですが、そんな不思議な感覚で日々を過ごしたのは、今のところこの案件だけだと思います。

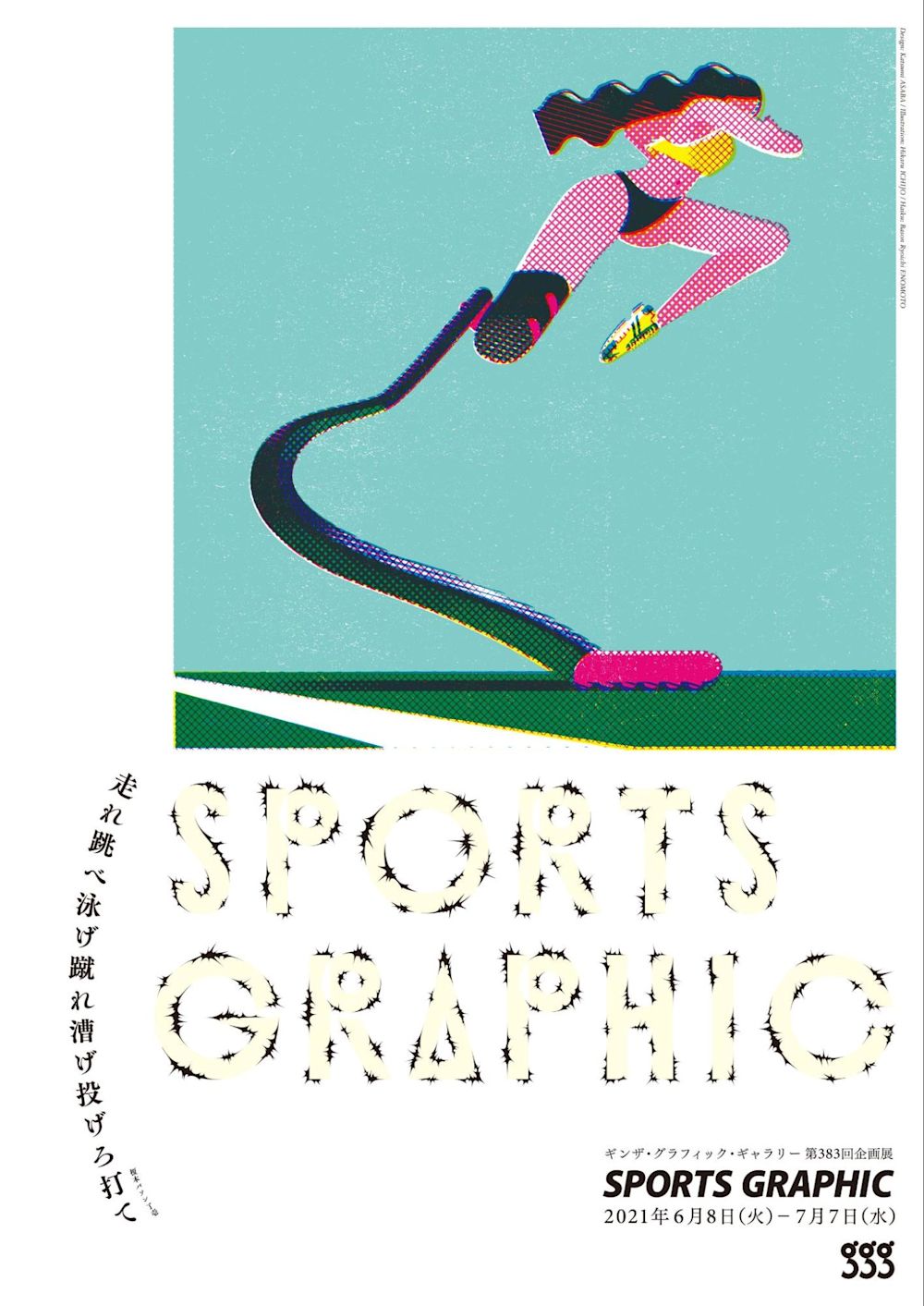

自主制作した作品のなかでは、義足の陸上選手を描いた絵が印象に残っています。スポーツをテーマに描くのが好きなのですが、その絵はなかでも特に反響があった1枚です。そこから新しいお仕事につながっただけでなく、何より自分自身が描いていてすごく楽しかったんですよね。「かっこよく描けたな」という手応えに近い感覚もあって、周囲からも「いいね」と言ってもらえることが多くて。この先も忘れられない作品になったと思います。

──ご自身が描くイラストには、どのような特徴があると考えていますか?

一乗:足元を大きく描くような構図は、自分のイラストにおける特徴のひとつだと思います。「大好きなスニーカーをより大きく見せたい」と考え始めたことが、この構図が生まれたきっかけでした。足元から見上げるように、顔はぎゅっと小さくして、Instagramへの投稿も考えて正方形に収まるように……そうやって試行錯誤を続けていった結果、自然とたどり着いたんです。

もうひとつ、“顔がない”ことも特徴に挙げられるかもしれません。顔をメインに描くと、イラスト全体の密度も上がって、すごく印象に残りやすい作品になります。一方で、どうしても顔ばかりに注目が集まりやすくなってしまう。

もちろん、顔のパーツや表情をしっかりと描いたイラストも好きですし、素敵だと思う作品もたくさんあります。ただ私のなかでは、顔以外の部分も含めて、よりフラットに描かれた人物や絵全体を見てほしいという気持ちがあって。だったら顔がない表現で、それでも十分に引きのあるイラストがつくれないかと考えたのが始まりでした。主流とされている描き方から少しズレたとしても、顔以外も含めた全体をより見てもらえることを目指して、作品をつくっています。

──ここからは、一乗さんを創った映画『メリー・ポピンズ』についてお話を伺います。まずはこの作品に出会ったきっかけから教えてください。

一乗:初めて観たのはいつだろう……もう覚えていないくらい子どもの頃ですね。数え切れないくらい、繰り返し観ていた記憶はあります。父が映画好きで、家にいろいろな作品のビデオが置いてあったうちのひとつだったと思います。好きな作品は何度も観るタイプですが、大人になった今でも、これほど何度も観ているものはほかにないです。

──『メリー・ポピンズ』の特に好きな点はありますか?

一乗:一番好きなのは、実写とアニメーションの融合が描かれているところです。さまざまなアニメの世界のなかに、メリー・ポピンズたちが実際に入っていく場面がたくさんあって。アニメの世界に入っていくなんて、子どもからするとまさに夢の話じゃないですか。何回もワクワクした記憶が、今でも鮮明に残っています。

大人になったいま改めて観ると、実写とアニメの融合は「あの時代においてはすごく新しい挑戦だったんだろう」と思わされます。特にメリーゴーランドに乗って競馬をする場面が大好きなんです。観るたびに「よくこんなの思いつくなあ」と感動します。

自分もそれくらい柔軟な発想を持って、常識や固定観念にとらわれず作品をつくっていきたい。いつもそう考えながら絵を描いているのですが、その根底には間違いなく、『メリー・ポピンズ』のユニークな世界観に触れてきた影響があると思います。

──「柔軟に固定観念にとらわれない」ことを大切にするイラストレーターとしての姿勢に、『メリー・ポピンズ』の世界観に触れて感じたことがつながっているのですね。

一乗:そうですね。特にクライアントワークの場面では、その姿勢をより大切にするようにしています。

クライアントから依頼いただいた内容に沿って描くのは当たり前ですが、その通りに描きすぎてしまうと、ある種“普通の絵”にとどまってしまうこともあります。あえて要件から離れてみて、「こういう描き方をしたらもっとかわいくなるかも」「こんな構図にしたらもっと面白いものが出来上がるかも」と、想像を膨らませてみる。目の前の条件やこれまでの経験、世の中の当たり前から少し距離を置くことで生まれるアイデアがあるはずで、それを常に意識するようにしています。

そうやって意識するとき、頭の片隅にあるのが『メリー・ポピンズ』で描かれる柔軟で楽しさに満ちた世界観なんです。普通は思いつかないような、たくさんのアイデアが詰め込まれている。この作品に出会えたことが、イラストレーターとしての自分の考え方にも結びついてると思います。

──ほかにも同作の好きな点はありますか?

一乗:登場人物が身にまとっている衣装が大好きですね。一言でいえば、とにかくかわいいんです。

『メリー・ポピンズ』に限らず、ディズニー映画の登場人物が着ている衣装は、ほかでは見たことのない色彩設計でつくられていることが多くあります。たとえば『眠れる森の美女』に登場する王子様が作中で着ている黒を基調とした服。主人公側のキャラクターが着ている衣装のなかで、そういったキャラクターに黒を使うイメージがあまりなく、それでも悪そうに見えないのがすごい。あんな色彩でつくられた衣装は見たことがありません。意外性があって、それでいてすごくかわいい。だからこそ言葉で表せないような魅力があるし、一度見たら記憶に残って薄れないんだろうなと。

『メリー・ポピンズ』の衣装もまた、色彩設計を中心にすごく新鮮なものばかりで。作品の作り手の方たちが柔軟な姿勢を持っているからこそ、それほど新鮮な衣装が生み出せるのではないでしょうか。

きっと自分は、死ぬまでずっとこの作品を繰り返し観ることになると思います。そしてこの先も、きっとこの作品からたくさんの学びや発見を得ることになるのだろうと感じますね。

──ここまでのお話も踏まえつつ、一乗さんが今後挑戦したいことについてお聞きしたいです。

一乗:変わらず続けていきたいという意味では、「いろいろな人を書く」ことには今後も取り組んでいきたいと思っています。

これまで体型や肌の色、髪型、背丈など、可能な限り幅広く、さまざまな特徴を描くことを意識してきました。その結果、自分の絵が届いてほしい人たちにたしかに届いていると、実感できる場面が何度もあって。SNSなどを通して、近い特徴を持った人が喜んでくれたり、好反応をくれたり。そのたびに、できるだけ垣根を超えて、いろいろな人を描き続けていきたいと思えるんです。

とはいえ、描く人の幅が今の自分から見えている範囲に限定されたり、偏りが出たりするのは、どうしても起こりうることです。その意味でも、よりたくさんの人に自分から出会うこと、より広い世界を自分の目で見て知っていくことは、今後ますます大切にしていきたいと思っています。

もうひとつ、やりたいと思っているのが自主制作です。昨年は自分がつくりたいものを自主的につくる時間を、なかなか確保できなくて。たとえばカレンダーとか、ちょっとした陶器とか。小さなものが中心ではあるのですが、友達と「こんなのつくりたいね」と話しているものはたくさんあるので、ひとつでも多く形にしていきたいですね。

──自主制作により取り組みたいと思う背景には、どのような気持ちがあるのでしょうか。

一乗:一番あるのは「自分が好きな人と、より多くものづくりがしたい」かもしれません。

クライアントと一緒に考えながら作品を仕上げていったり、自分のイラストをデザイナーさんがより良い形に展開してくれたり……クライアントワークをやっていても、そうやって誰かとつくり上げていく過程こそが、自分にとってはすごく楽しくて。そういう感覚を友人との創作のなかでもより味わいたいし、自主制作だからこそつくれるものにもたくさん挑戦したいです。

ただどうしても、クライアントワークや個展の準備が立て込んでしまうと、ほかの進捗が生まれにくくなってしまう。それがここ最近の心残りだったので、今後は自分なりに工夫して、自主制作のほうもしっかり進めていけるようにしたいです。

──著名ブランドとのコラボレーションや個展開催など、ともすれば既に多くの目標を達成されているようにも見えます。そのうえで、イラストレーターとしてこの先特に目標にされていることはありますか?

一乗:イラストレーターとして本格的に活動を始めたのが2017年なのですが、おっしゃる通りその時目指していたことは、いくつも達成できたと感じています。当時はナイキさんとのお仕事や商業施設の内装、雑誌の表紙などを目標に掲げていて。幸運なことに少しずつ、その一つひとつを実現できました。

なので、正直これから何を目指してやっていけば良いのか、少し悩んでいた時期もありました。でも最近、新たにひとつ大きな目標が見つかったんです。

それは自分が亡くなった後に、大きな回顧展を開催したいということです。昨年、尊敬するイラストレーターの和田誠さんや安西水丸さんの回顧展が、とても大きな規模で開催されていて。本人がいなくなってからそれほど大きな個展が開かれるなんて、改めてすごいことだなと実感したんです。

自分もそんな回顧展を催せるくらい、生きているうちにやれることをやり尽くしたいと思っています。自分が予期していなかったような依頼から、思ってもいなかった気づきが得られることもある。最近では初めて漫画を描く仕事に取り組んだのですが、それまで感じたことのない刺激や発見を得られた感覚があって。これまでの経験や目の前のに見えることだけにとらわれず、チャレンジしていく大切さを改めて感じた出来事でした。

そうやって柔軟な姿勢で、とにかく全力で走り切ることを目指したい。そんな気持ちで日々を過ごしていった先に、いま見据えている目標の達成がきっとあるはずだと思っています。

連載「私を創った映画」第7回は、イラストレーター・Mika Pikazoさんの価値観や原点を探っていきます。

連載「私を創った映画」第6回は、ヤバイTシャツ屋さん・こやまたくやさんの価値観や原点を探っていきます。

連載「私を創った映画」第3回は、イメージディレクター・ORIHARAさんの価値観や原点を探っていきます。

『脱走』の劇場公開を記念して来日したイ・ジェフンさんに役作りや、ご自身の夢などについて伺いました!

『脱走』の劇場公開を記念して来日したク・ギョファンさんに役作りや、ご自身の夢などについて伺いました!

国民的おかし「たべっ子どうぶつ」がまさかの映画化!松田元太、水上恒司、髙石あかりが声優を担当