従来の“コミカライズ”ではない。人気YouTubeアニメから生まれたマンガ『しれギャル』制作の裏側

人気YouTubeチャンネル『私立パラの丸高校』発のオリジナルマンガの裏側を、原作・松浦太一さん、編集者・杉山洋祐さんに聞きました

みんなの心を射抜く完璧美少女として、「心撃の天使(エンジェル)」の異名を持つ桂(かつら)おとぎ。才色兼備の学級委員長として笑顔を振りまく彼女だが、それはあくまでも“表の顔”。本来の彼女は、強気でナルシストな一面を持っていた。そんなおとぎが、ひそかに気になる完璧美男子の一 刻(にのまえ とき、通称・いっこく)に、ある日“裏の顔”を知られてしまう。だが、実は彼にも“裏の顔”があって……?

男女どちらにも“裏の顔”がある、ギャップ萌え青春ラブコメ『恋せよまやかし天使ども』。

最強にかわいくてかっこいいヒロイン、互いの秘密を共有するドキドキ感、初恋のときめきなどが多くの読者に支持され、「次にくるマンガ大賞2024」ではU-NEXT賞を受賞しました。卯月ココさんと二人三脚でこの作品を制作している担当編集のスピカワークス・鈴木重毅さんに、本作の見どころや創作の裏側、鈴木さんの仕事のポリシーについてうかがいました。

──鈴木さんが代表を務めるスピカワークスでは、女性漫画家のマネジメントとプロデュース、新人漫画家の育成などを行っています。『恋せよまやかし天使ども』の卯月ココ先生は、スピカワークスが主催する新人賞「スピカ賞」の受賞がきっかけでデビューにつながったと聞いています。その経緯をお聞かせください。

鈴木:卯月先生は、2019年に開催した第1回「スピカ賞」に応募してくださいました。この賞は、他の出版社の新人賞のように受賞=デビューではなく、「ぜひ私たちと一緒に漫画を作りましょう」という賞です。第1回では、「私と一緒に3作品を制作する」という副賞がありました。卯月先生はたまたまこの賞を見つけ、お母さまから「絶対に応募したほうがいい」と背中を押されて応募されたと、受賞後にうかがいました。

応募作は、卯月先生にとって人生2作目の作品。漫画を描き始めたばかりの方は、すべてを描き切れず、ある部分だけは頑張っているけれどそれ以外いろいろ省いてしまっていたり、力の入り加減に落差があったりすることが多いんですね。ですが、卯月先生には描きたいものがちゃんとあり、しかも最後まで描こうとしたことをしっかり描き切っていました。「ぜひこの方と一緒に作品を作ってみたい」と思いました。

──その後、卯月先生にはどのようなアドバイスを送りましたか?

鈴木:卯月先生に限らず、僕の場合、新人作家さんはまず褒めます。自信をつけてほしいという思いもありますが、褒めることで自分の長所がどこにあるのか気づいてほしいんです。

また、卯月先生は打ち合わせに苦手意識があったので、雑談を多くして、楽しく話していただけるよう心がけました。優れた漫画家さんに共通することですが、卯月先生はかなりの質問魔。打ち合わせが苦手と言いつつ、次々に質問を投げかけてくれます。今でも、卯月先生との打ち合わせ時間は長くなりがちですね。

──鈴木さんは、日頃から漫画家さんといろいろな話をするそうですね。

鈴木:漫画家さんは口ベタな方が多いですし、普段ひとりで原稿を描いているので会話の反射神経が鈍っている時もあります。そのため、アイスブレイクとアイドリングを兼ねて、よく雑談をします。そうやって話す態勢ができないと、その方が本当に描きたいものがなかなか出てこないので。

──鈴木さんからご覧になって、卯月先生が得意とするもの、お好きなものは何だと思いましたか?

鈴木:卯月先生の場合、女性主人公が良いんです。新人の少女漫画家さんは、まず男性のかっこよさを追求し、男性キャラが強い作品を描くことが多いのですが、卯月先生は初のシリーズ連載作品『ほてりほてってファーストキス』から女性キャラが魅力的でした。あまり見たことのない、強い女性主人公を作れる方だと思いました。

──『恋せよまやかし天使ども』も、ヒロインの桂おとぎがとても魅力的です。この作品はどのようにして生まれたのでしょうか。

鈴木:前作の『ほてりほてってファーストキス』は、途中から飛躍的に素晴らしくなっていきました。キャラクターの魅力がしっかり出て、演出のメリハリもつき、恋愛の緊張感やドキドキ感もとても良く描かれていて。卯月先生とも「次の連載は、この成長を生かした作品にしたいよね」と話していたところ、先生からさらに「男女どちらもギャップのあるキャラクターはどうか」というアイデアが出てきました。

──おとぎといっこくのキャラクターは、スムーズに決まりましたか?

鈴木:おとぎはスムーズでしたね。打ち合わせはしましたが、ネームだとさらに強いキャラになっていてすごく良かったです。表では周囲が期待するキャラクターを演じていて、裏では本音炸裂。その本音も「ここまでぶっちゃけるか」と思うほど赤裸々で、そこが魅力的だなと思いました。

いっこくについては、最初は表と裏が逆だったんです。怖そうに見えて根はいいヤツという、いわゆるヤンキーが優しい的なパターンでした。ですが、卯月先生は新しいことにチャレンジするのが好きな方なので、逆に「ピュアな人だと思っていたら実はオラオラで、だけどそこがいい」というキャラにしてみたところ、うまくいくようになりました。

実は卯月先生はデビュー前に、いっこくと同じ「一刻」という名前のロン毛のキャラクターを描いているんです。当時から「この名前と髪型は、勝負作に使いたい」と、話されていました。キャラは今のいっこくとはだいぶ違いますが、名前とロン毛はそこから来ています。

──おとぎは、ひと昔前の少女漫画では描かれないヒロイン像ですよね。こんなにはっきりと裏表があって、しかも男前でナルシスト。そういうヒロインを読者も喜んで受け入れているのが、今っぽいなと思いました。

鈴木:本当に新鮮なキャラですよね。かつては自信のないぼっちキャラが溺愛される話が世の中にあふれていましたが、コロナ禍に入るあたりから、僕としても「もっと強い女子を主人公にしてみたい」という気持ちが高まっていて。以前、担当したろびこ先生の『となりの怪物くん』(講談社)という漫画でスペインのイベントに呼んでいただいた時にも、現地の女の子たちから「この漫画の主人公は、強い女子だから共感できる」「強い女子が幸せになる話が読みたかった。この作品はそれを描いてくれた」と言われ、以来「みんな、もっと強くていいんじゃない?強い女子が肯定されてもいいんじゃない?」という思いが強まっていました。そんな中、卯月先生からおとぎのようなヒロインが生まれ、素晴らしいなと感じました。

──読者からは、おとぎに対してどのような声が届いていますか?

鈴木:「かわいい」「かっこいい」「面白い」が合わさったヒロインだと受け止められているようです。共感とあこがれを共に持っていただいている気がします。

──ともに裏表があるおとぎといっこくは、お互いの前でだけ裏の顔を見せ合います。その秘密の共有も、ドキドキ感を高めていますね。

鈴木:作中でも「共犯な」というセリフがありますが、やっぱり秘密の共有、共犯関係はグッとくるテーマだと思います。

──鈴木さんが特に気に入っているシーンはありますか?

鈴木:全部好きです(笑)。中でも、雨の日におとぎが滑って転び、それを助けようとしたいっこくも滑って転んで、ふたりでぐちゃぐちゃになって笑い合うシーン(第7話)が好きですね。お互いにカッコ悪い瞬間を見られたけれど、それを笑い合えるのが尊いし、特別感のある関係性だなと思ったんです。ああいうシーンはなかなか生まれません。

──先ほど演出のメリハリも卯月先生の魅力だとお話されていましたが、鈴木さんがお好きな演出は?

鈴木:それはもう、第1話の「いっこく君、たっまんないわーー」ですね(笑)。1枚絵で背景はベタ塗り。最初からこの状態でネームが上がってきたのですが、これを見て「もらった!」と思いました。

──鈴木さんが担当する作品は、1話目は作家さんと何度もやりとりしながら作るそうです。今回は1話目からすんなり決まったのでしょうか。

鈴木:卯月先生は大変だったと思いますが、僕としては苦労していないほうですね。打ち合わせはたくさんしましたが、ネームは僕からのリテイクとしてはほぼ1回しか直していません。

そもそも卯月先生は、担当に苦労をあまり見せないタイプなんです。ただ、自然で納得のいくキャラクターになっているかどうかは常に気にされていますし、なおかつエンタメとしてわかりやすくケレン味のある感じも目指してる。そのバランスを取るのには相当なエネルギーを使われているのではないでしょうか。

──2巻では、新たにおとぎに興味を抱く二神(ふたがみ)君が登場するなどこれからますます波乱の展開を迎えそうです。お話としては、まだ序盤と考えてよいでしょうか。

鈴木:そうですね、二神君も加わり、今後はよりハラハラドキドキするような展開になっていくと思います。まずは漫画としてしっかり面白く、皆さんに喜んでもらうような作品にしていきたいです。卯月先生はキャラクターの成長を大事にしながら描かれているので、その辺りも感じ取っていただきたいです。恋愛のドキドキ感もあれば、青春のきゅんきゅんする感じもあり、めっちゃ笑えるところもあるので、より多くの人に読んでいただけたら。

──確かに、他の女性向け漫画に比べて笑いどころが多いですね。

鈴木:卯月先生は、笑いを描くのが上手なんです。今回は、より大きな作品にしたいこともあり、笑いを多めに入れてもらっています。

コアな少女漫画好き以外の人たちに作品を届ける時、重要なのは笑いだと思うんです。あとは、「ここは驚かせてほしい」ということをお願いすることも多いですね。

──この作品は、「次にくるマンガ大賞」コミックス部門9位にランクインし、U-NEXT賞を受賞しました。その感想、この作品が多くのファンから支持された理由をお聞かせください。

鈴木:卯月先生もとても喜ばれていました。僕としてはうれしさよりも驚きが大きかったです。どちらかと言うと男性読者の参加率が高い賞だと思っていたので、ランクインしたうえにU-NEXT賞までいただけて大変光栄です。

この作品は、卯月先生の絵が新鮮ということもあって読者層が少し若いんですけれど、もしかしたら、若くて推し作品に対する積極性が強い読者が多いので票が伸びたのかもしれません。キャラクターの魅力がはっきりしている点も、評価されたのかなと思います。

──鈴木さんご自身のこともお伺いしたいと思います。子どもの頃から漫画はお好きでしたか?

鈴木:僕が子どもの頃は、「週刊少年ジャンプ」(集英社)の最初の黄金期でした。『キン肉マン』(ゆでたまご)や『北斗の拳』(原作:武論尊、作画:原哲夫)が連載されていて、『Dr.スランプ』(鳥山明)から『ドラゴンボール』に、『CAT’S EYE』(北条司)から『シティーハンター』に移る頃で、『魁!!男塾』(宮下あきら)も始まって。『キャプテン翼』(高橋陽一)はアニメが始まり、みんなサッカーボールを蹴って学校に行ってました。僕も含めて、何百人という男子がボールを蹴って学校に来るという時代(笑)。あとは、野球もやっていたので、野球マンガも片っ端から読んでいました。

──漫画編集者を目指すようになったきっかけは?

鈴木:今、同じエンタメ業界にいる子どもの頃の友達がきっかけでした。ちょっとませたヤツだったので、彼から手塚治虫先生の大人向け漫画を借りていて。で、「お互いに漫画を描いて見せ合おうぜ」という話になったんですけど、彼はめちゃくちゃうまいのに僕は全然描けなくて。自分は漫画家には向いていないなと、その時点で諦めました。

ただ、その頃、藤子不二雄A先生の『まんが道』が流行っていたんです。ドラマにもなって、僕も観ていました。その中に漫画編集者が登場していて、「編集者という職業があるんだ」となんとなく頭に残っていて。それを就活の時に思い出して、出版社を受けました。

──最初は「週刊少年マガジン」編集部に配属され、その後少女漫画誌「デザート」に異動します。先ほどのお話だと、少女漫画にはほとんど触れていませんよね。

鈴木:そうですね。ピアノ教室にあった『ベルサイユのばら』(池田理代子、集英社)、妹が持っていた『星の瞳のシルエット』(柊あおい、集英社)を読んだくらい。あとは、高校時代、1年間ずっと『源氏物語』を読むだけの授業があって、しんどいのでみんなでこっそり『あさきゆめみし』(大和和紀、講談社)を回し読みしていました。その3作品しか触れていなかったので、「デザート」編集部に異動した当初は大変でした。でも、読み慣れてからは逆に楽しかったです。「まだこんなに面白い作品があったんだ!」と。

──現在はどういうエンターテインメントに触れていますか?

鈴木:今の流行りや空気をつかむために、TikTokとYouTubeは欠かさず観るようにしています。あとは、若い子たちがハマっているものを聞いたら、それをとりあえず観る。最近読んだ漫画では、『めぐる未来』(辻やもり、芳文社)というループもののミステリーが面白かったです。

──漫画の情報は、どのようにキャッチしていますか?

鈴木:ひととおり、売れているものをチェックして、その中で気になる作品があれば読みます。スピカワークスの社員、「デザート」編集部のスタッフが薦めてくれるものも読みますね。SNSもチェックしていますが、今は情報が多すぎるので「この人が薦めるものは全部読もう」と思える数名だけに絞っておすすめ作品を読むようにしています。

他にも、スピカワークスでは「まんが編集の会」というオンラインサークルがあるので、そこで毎月参加メンバーから注目のコンテンツを教えてもらっています。先日は映画『正体』をおすすめされたので、ぜひ観に行かねばと思っています。それとは別に、月に一度漫画家さんや漫画家志望者さんを対象にした「少女まんが勉強会」を開催しているのですが、そこで毎月「今月の一冊」を発表しているので、そのためにもいろいろな本を読むようにしています。

──独立後はスピカワークスを立ち上げ、女性クリエイターのマネジメントをされています。その背景にはどのような思いがあったのでしょうか。

鈴木:もっとも強くあったのは、「制限なく仕事をしたい」という思いです。特定の雑誌編集部に所属していると、当然ながらその雑誌を最優先にしなければなりません。「他の雑誌にチャレンジしてみたい」という作家さんに対しても、「そのエネルギーがあるなら、うちの雑誌にもっと描いてくださいよ」となってしまいます。でも、別の雑誌に挑戦したほうが、その作家さんは新たな面を発揮できるかもしれませんよね。媒体に捉われず、幅広く自由に活躍してほしいし、僕もそこでさらにご一緒できればもっと楽しいだろうと思いました。

──編集というお仕事のやりがいは、どんな時に感じますか?

鈴木:すごい作品が生まれる、あるいはすごい才能が生まれたり目覚めたりする瞬間に立ち会える時ですね。プレッシャーも大きいですが、それも含めて楽しいです。

──先ほど、卯月先生は『ほてりほてってファーストキス』で飛躍的に成長したというお話がありました。作家さんのもともとの才能が目覚めるのは、どんな時でしょうか。

鈴木:やっぱり「欲」だと思います。もっと喜ばれたい、もっとウケたい、もっとすごいシーンを描きたい。そういった欲が、自信がつく瞬間と噛み合うと一気に伸びていくことが多いと感じています。こちらとしては、作家さんに対してずっと期待し続け、その期待感を出来るだけ具体的に伝えるようにしています。

──期待し続けること以外に、漫画家さんに接する時に心がけていること、信頼関係を築くために意識していることはありますか?

鈴木:まず、本当のことしか言わないことです。こちらの言葉や情報が、漫画家さんの指針になるので、面白くないのに「良かったですよ」と言うことはありません。また、原稿の提出期限についても、僕は本当の締切しか言いません。嘘の締切を伝えて「ギリギリ間に合わせました」と焦りでいっぱいの作品になってしまうのは、お互いに本意ではないでしょう。「まだスケジュールに余裕はあるけれど、今朝までに絶対あげてくださいと言っちゃったしな」といった、自分だけに都合のいい言動は、のちの信頼関係にも響いてしまいます。

また、これは僕のポリシーですが、面白さを諦めないこと。よく「時間的・コスト的な制約がある中、何%の完成度、満足度ならOKを出しますか?80%くらいですか?」と聞かれるのですが、僕にはその質問の意味がわかりません。120%を目指してようやく100%に達するかどうかという世界なのに、最初から80%を目指すわけがありません。スケジュールに余裕がなくても、いろいろな知恵を身に付ければ何日間かは捻出できますし、どうにもならなければ自分が限界突破すれば少しは時間を生み出せます。制約があっても面白さを諦めることはないですね。

──なるほど。とても心強いですね。最後に、スピカワークスの今後の目標についてお聞かせください。

鈴木:面白い漫画をひとつでも増やしたいと思っています。この先もずっとマンガがすごいものであってほしいと思っているので、僕らなりに少しでも貢献できたらと思います。自分たちが手掛ける作品を増やすのはもちろん、漫画家さんや編集者やたちが成長する手助けもできたらさらにうれしいです。

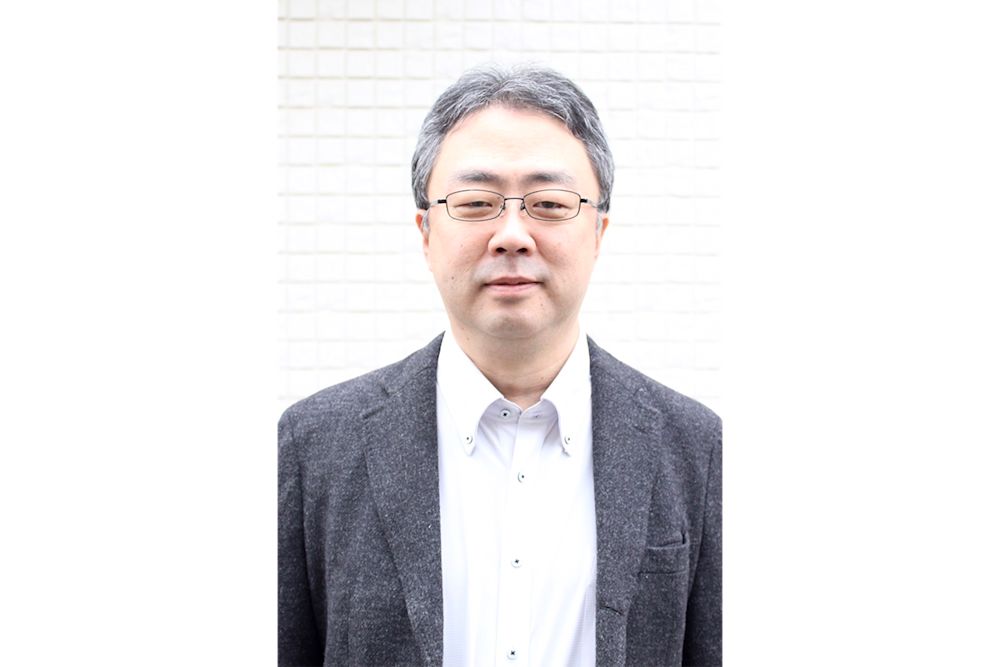

(プロフィール)

鈴木重毅(すずき・しげき)

株式会社スピカワークス代表取締役。1996年に講談社に入社し、「週刊少年マガジン」編集部に配属。98年に少女漫画誌「デザート」に異動し、『好きっていいなよ。』(葉月かなえ)、『となりの怪物くん』『たいようのいえ』(タアモ)、『ライアー×ライアー』(金田一蓮十郎)などを担当。2013年から「デザート」編集長。2019年5月に講談社を退社し、株式会社スピカワークスを設立。『ゆびさきと恋々』(森下suu)を立ち上げ担当したほか、『うるわしの宵の月』(やまもり三香)『恋せよまやかし天使ども』(卯月ココ)などを立ち上げ、以後も担当。「しーげる」の愛称で知られる。著書「『好き』を育てるマンガ術」(フィルムアート社)も発売中。

人気YouTubeチャンネル『私立パラの丸高校』発のオリジナルマンガの裏側を、原作・松浦太一さん、編集者・杉山洋祐さんに聞きました

「次にくるマンガ大賞 2023」の特別賞のU-NEXT賞を受賞した『バンオウ-盤王-』について、

KAT-TUN中丸雄一さんのマンガ家デビュー作『山田君のざわめく時間』の見どころや、電子特装版に収録された習作などについて語っていただきました。

『クジマ歌えば家ほろろ』のPVで二役を演じた声優・石谷春貴さんに、アフレコの様子や役作りのポイントをお聞きしました。