※この記事は、ラムジー選手のプーマスUNAM(メキシコ)移籍が発表される2025年7月3日以前に収録されたインタビューの内容を日本語で記事化したものです

「サッカーのことは、プレーで語る」。その信念を胸に、アーセナルをはじめとした世界のトップクラブで戦い続けてきた、ウェールズ代表のアーロン・ラムジー。17歳の少年が抱いた夢の軌跡と、今なお彼を突き動かす情熱の源とは。これまでの偉大なキャリアとその原点、サッカー選手としての現在地を、本人の言葉とともに紐解いていく。

「アレックス・ファーガソンから留守電が来て、デイビッド・モイーズの自宅も訪ねた」

──あなたのキャリアの原点についてお伺いします。最初にボールを蹴り始めたのはいつ頃で、ご自身の才能に気づいたのはいつでしたか?

ラムジー:実は、最初にやっていたのはラグビーだったんです。

──そうなんですか?サッカーより先に?

ラムジー:実はそうなんです。地元のチームでタグラグビーを少し経験し、最初の年にはコンタクトラグビーもやりました。それからサッカーも始めたのですが、試合が同じ日になってしまって。当時まだ8歳か9歳でしたが、その若さでどちらかを選ばなければなりませんでした。前の年にラグビーをプレーしていたので、今度はサッカーを試してみようと決めたんです。

──そこが、草の根のサッカーからプロクラブへの道のりが始まった瞬間だったのですね。

ラムジー:ええ、まさに。その時のコーチだったギャリー・ルイスが、カーディフのアカデミーの前身にあたる組織でU-9チームを率いることになり、地元のチームから僕たちをそのまま連れて行ってくれたんです。物事がどう転ぶかは誰にもわかりませんが、彼がチームを丸ごと移してくれたのは、本当に幸運で素晴らしいことでした。

──少年時代、アカデミーの各年代を駆け上がっていく日々はどのようなものでしたか?

ラムジー:本当に最高の時間でしたね。カーディフを代表してスウォンジーやトーキー、エクセターといったクラブと対戦する。まだ8歳か9歳でもクラブの一員であると感じ、ベストを尽くしたいと思っていました。仲間たちと小さなバスに乗り込み、お菓子が飛び交う車内…バスを降りる頃にはジェリービーンズを3袋くらい食べていて、その後に走り回らなければならない(笑)。すべてが若い選手として成長していく中での素晴らしい思い出です。

幸運にも僕はトップチームまでたどり着き、その過程でクラブがカテゴリー1(※イングランドのアカデミーにおける最高評価)を目指す姿も目の当たりにしました。そうなると、チェルシーやアーセナル、ウェストハムといったロンドンの“ビッグボーイ”たちと対戦するようになります。そこで初めて、自分たちの実力がどのレベルにあるのかを本当に知ることができたんです。

──プロになれるかもしれない、トップチームでプレーできるかもしれない、と具体的に意識し始めたのはいつ頃ですか?

ラムジー:僕は常に、最後までやり遂げられるという信念を持っていました。でも、やはり大きな自信になったのは、アーセナルやチェルシーといったクラブに所属する同年代の最高の選手たちと対戦し、互角に渡り合った時です。「今日は自分の力を出し切れたな」「ゴールを決められたな」と感じることで、手応えをつかんでいきました。

FAユースカップでアーセナルと対戦した時のことです。試合には敗れましたが、僕はゴールを決めることができた。試合後、当時アーセナルのU-18監督だったスティーブ・ボールドが僕たちのコーチの元へ来て、「すごい選手がいるじゃないか。大事にしろよ」と言ってくれたそうです。面白いことに、のちに彼はアーセナルで僕のコーチの一人になるのです。人生は何が起こるかわかりませんね。

──ご自身の名前が注目され始めているという自覚はありましたか?周囲の声が気になることは?

ラムジー:周りにいた友人や家族が、常に僕を地に足のついた状態にさせてくれました。僕はただピッチに立って、自分のベストを尽くそうとプレーするだけ。それは、トップチームに昇格し、FAカップで快進撃を続け、様々なチームが関心を示し始めた時でさえ変わりませんでした。すべてをシャットアウトして、ただプレーしたかった。サッカーのことはプレーで語る。その結果、自分がどこまで行けるか見てみたいと思っていました。

──そのFAカップの快進撃は素晴らしい経験でしたね。2008年、カーディフは決勝まで進みました。

ラムジー:信じられない経験でした。当時の僕たちは、特にチャンピオンシップにおいては本当に良いチームでしたが、FAカップであそこまで勝ち進めたのは素晴らしかった。街全体がチームを後押ししてくれているのを感じましたし、クラブの歴史の中で過去に優勝経験があったことから、「もう一度、奇跡を起こせるかもしれない」という雰囲気がありました。

──決勝で敗れたとはいえ、その活躍によってあなたは全国的な注目を集め、ビッグクラブへの移籍が噂されるようになりました。

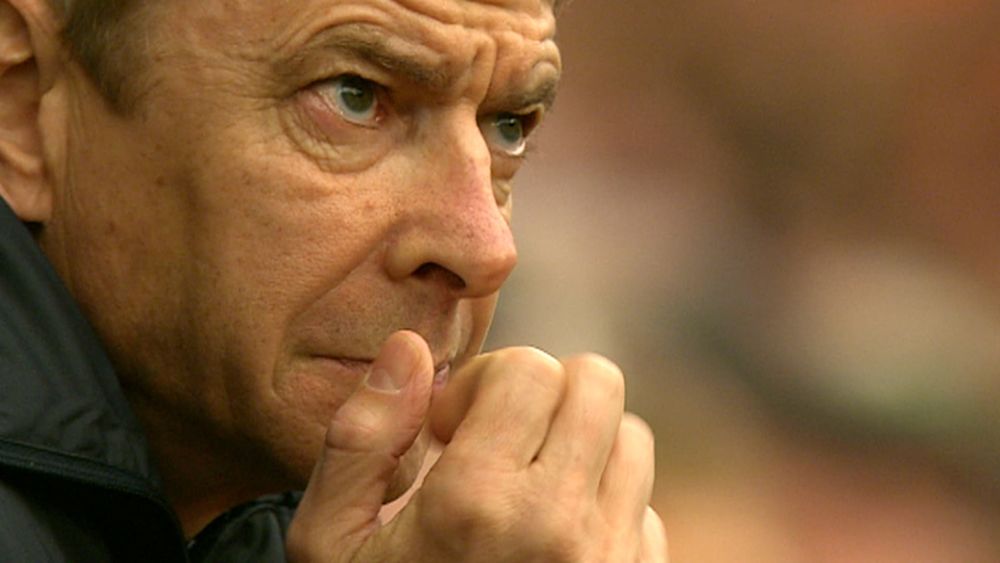

ラムジー:ええ。シーズンの終わり頃には、どのクラブが関心を示してくれているのかを理解し始めたんです。決勝が終わって数日後、本格的に自分の将来について考え、決断を下さなければならない時が来ました。携帯電話にはサー・アレックス・ファーガソンからの留守電がいくつか入っていましたし、エヴァートンのデイビッド・モイーズ監督の自宅も訪ねました。そして、アーセン・ヴェンゲルに会うためにスイスへ飛んだのです。彼は当時、EUROの解説の仕事で現地に滞在していました。

──それは17歳の若者にとって、非現実的な状況ですね。

ラムジー:まさに。ウェールズの田舎の少年が「一体何が起こっているんだ?」と。世界のビッグクラブが自分を求めてくれている。プレミアリーグ史上最高の監督の一人であるファーガソンが留守電を残し、“インビンシブルズ”を成し遂げたヴェンゲルが、ランチのために僕をスイスまで飛行機で呼び寄せてくれる。本当にクレイジーな瞬間でした。

──最終的にアーセナルを選んだ決め手は何だったのでしょうか?

ラムジー:アーセナルからは、本当に心から求められていると感じました。僕を獲得するために、彼らは期待以上のことをしてくれたんです。そして何より、ヴェンゲルの若手選手を育成し、チャンスを与え、ワールドクラスの選手へと成長させる実績。それがとても魅力的でした。セスク・ファブレガスや、僕より少し先に加入していたセオ・ウォルコットのように、若くしてチャンスを与えられ、成長していく道を僕も歩みたいと思ったのです。

──直感だったのですね。

ラムジー:100%そうです。スイスでヴェンゲルと会って、その場を離れた瞬間、僕の心は決まっていました。「ここが僕のいるべき場所だ」と。

──ちなみに、サー・アレックスからの電話は…?

ラムジー:かけ直しませんでした。その後彼と対戦した数試合では、顔を合わせても口をきいてくれなかったですね(笑)。でも、最終的には気まずさもなくなりましたよ。

「また歩けるようになりますか?」

──当時のアーセナルはスター選手揃いでした。ドレッシングルームの雰囲気はいかがでしたか?

ラムジー:タフでしたね。まず最初にやったことは、それまで乗っていた緑色のフォード・フィエスタを処分することでした。「この車でアーセナルの練習場には行けないぞ」と(笑)。

数週間前までチャンピオンシップでプレーしていたニキビ面の17歳が、気づけばウィリアム・ギャラス、コロ・トゥーレ、ファブレガス、ロビン・ファン・ペルシ、エマニュエル・アデバヨールといった、サッカー界最高の選手たちの中にポンと放り込まれたのですから。「僕はここで何をしているんだ?」と思いましたよ。誰とも口をきけませんでした。

──ヴェンゲル監督は、若い選手がチームに馴染むのを助けるのが上手いことで知られていました。

ラムジー:素晴らしかったですよ。彼の最大の強みは、マンツーマンでのマネジメント能力です。選手を励ますためにいつ肩を抱き、奮起させるためにいつ尻を蹴り上げるべきか、すべて知っていたんです。ピッチ外で選手が問題を抱えている時も、常に寄り添ってくれた。連れてきた選手は全員、自分の息子のように大切に扱ってくれました。だからこそ、選手たちは彼を心から尊敬し、彼からの愛情を感じていたのだと思います。

──そしてプレミアリーグデビュー。ブラックバーン戦でしたね。

ラムジー:ええ。試合終了間際に5分か10分ほどの出場でしたが、「インパクトを残さなければ」という気持ちでいっぱいでした。幸運にも、ハーフターンでボールを受けると、その日のアデバヨールのハットトリックとなるゴールをアシストできたんです。あのレベルで、アーセナルのためにプレーして、すぐに試合に貢献できたという事実が、僕の心を少し落ち着かせてくれました。そして、「もっとこの感覚を味わいたい」という強い渇望が、僕をさらに前へと突き動かしたのです。

──アーセナルでのキャリアにおいて、FAカップは特別な大会になりました。2度の決勝ゴールを決め、4シーズンで3度の優勝。故郷のクラブで決勝に敗れた経験を持つあなたにとって、その喜びは格別だったのではないでしょうか。

ラムジー:ええ。FAカップの決勝でゴールを決めることは、僕の夢でした。どの少年も夢見ることだと思います。校庭で遊ぶ時も、自分が決勝でゴールを決めるふりをしていましたからね(笑)。

その夢を現実にできたのは、信じられない気持ちでした。特に最初の優勝(2014年)は、クラブにとって9年ぶりのタイトルでした。長年待ち望んでいたファンに、最高の形で喜びを届けられた。決勝という大舞台で自分が主役になれたことは、本当に素晴らしかったです。数年後にチェルシー相手に再びそれを体験できたことも含め、永遠に心に残る瞬間であり、僕の誇りですよ。

──特にハル・シティとの最初の決勝戦は、2点ビハインドからの劇的な逆転勝利でした。優勝を決めた夜、その実感はすぐに湧きましたか?

ラムジー:あの日は、自分たちで試合を台無しにしかけましたからね(笑)。でも、あのチャンスを逃すわけにはいきませんでした。試合後、スティーブ・ボールドが僕のところに来て、「君は今、このクラブの歴史にその名を刻んだんだぞ」と言ってくれたのを覚えています。その時は「まあ、もう一杯ビールでも持ってきてよ」なんて冗談を言っていましたけどね(笑)。でも、翌日届いたすごい数のメッセージを見て、「僕は何か特別なことを成し遂げたんだ」と、その意味の大きさを実感しました。

──輝かしい時期がある一方で、あなたのキャリアには大きな試練もありました。2009-10シーズン、あなたは絶好調の最中にいました。

ラムジー:レギュラーとしてコンスタントに試合に出て、チームの一員として試合に影響を与えている実感がありました。選手として、まさにこれからという時でした。でも、サッカーでは物事が常に望む方向へ進むとは限りません。そして、僕は深刻な怪我を負ってしまったのです。

──2010年2月のストーク・シティ戦。脛骨と腓骨を骨折する、キャリアを脅かすほどの大怪我でした。

ラムジー:タックルを受けた瞬間、大きな衝撃と、何かが砕けるような音がしました。下を見ると、自分の足が折れているのが分かりました。最初は痛みよりも、パニックとあらゆる感情が一気に押し寄せてきました。そして、ズキズキとした激痛が襲ってきたんです。

その瞬間、頭をよぎったのは「もう二度と歩けないかもしれない」という恐怖でした。ボールを蹴るどころではありません。「まだキャリアは始まったばかりなのに、もうこれで終わりなのか?」と。救急車で運ばれる間も、道のわずかな段差のたびに激痛が走りました。病院に着くと、すぐに手術室へ運ばれました。

──手術後、医師にはどのようなことを尋ねましたか?

ラムジー:「また歩けるようになりますか?」と。そればかりでした。大きな怪我の後には、コンパートメント症候群のような合併症リスクもあります。最悪の場合、足を切断する可能性もゼロではない。そんなことが頭をよぎる中、ただ足の指先を動かそうと必死でした。

──そこから約10ヶ月に及ぶ、長く困難なリハビリが始まりました。

ラムジー:僕にとって重要だったのは、あまり先のことを考えすぎないことでした。「6ヶ月後には…」と考えると、あまりに遠くて気が滅入ってしまう。だから、週ごとに小さな目標を設定し、それを一つずつクリアしていくことに集中しました。小さな進歩を積み重ねていくことで、前へ進むことができたのです。

──そしてあなたはピッチに戻ってきました。幾度かのローン移籍を経て、2011年5月、マンチェスター・U戦で決勝ゴールを決めます。あの瞬間「俺は帰ってきた」と感じましたか?

ラムジー:まさにその通りです。僕にとって、あの試合がすべてでした。当時のユナイテッドは、ヴィディッチ、ファーディナンド、キャリック、ルーニーといったスター選手を揃えたイングランド最強のチームでした。その彼らを相手に、僕たちは素晴らしいプレーをして1-0で勝利した。しかも、僕がその決勝点を決めたんです。

あの瞬間、「僕はやれる。まだトップレベルで戦えるし、勝つことができるんだ」と確信しました。すべてが再び可能に思えた、僕にとってのターニングポイントです。

──17歳で加入してから、アーセナルで過ごした11年間を、今どのように振り返りますか?

ラムジー:何物にも代えがたい、最高の時間でした。ピッチ内外で本当に多くのことがありましたが、クラブはどんな時も僕を支え、助けてくれました。僕は彼らの家族の一員だと感じていました。それは僕だけでなく、そこにいたすべての選手に対してそうでした。それが、アーセナルというクラブが持つ品格であり、そこで働く人々の素晴らしさだと思います。どれだけ感謝してもしきれませんし、僕はこれからもずっと、彼らの家族の一員です。

「今は指導者ライセンスの取得にも取り組んでいる」

──アーセナル退団後は、ユベントスでクリスティアーノ・ロナウドらとプレーし、フランス、スコットランドでも経験を積みました。ビッグクラブを離れての挑戦はいかがでしたか?

ラムジー:アーセナルとの契約は、最終的には更新されませんでした。僕は残留を望んでいましたが、新しい監督が就任し、理由はわかりませんが、契約のオファーはなくなってしまった。それを受け入れ、前を向かなければなりませんでした。そんな中、ユベントスから声がかかったのです。その後のキャリアを考え、そのオファーを受けることにしました。

──海外を転々とした時期は、ご家族と離れて暮らしたそうですね。

ラムジー:ええ、レンジャーズでの半年とニースでの1年で、合計18ヶ月間ほど家族と離れた生活になりました。合間にウェールズへ戻ろうとしても往復の連続で、本当にタフでしたね。だからこそカーディフ復帰のオファーが来たとき、「父親として、夫として、もう一度そばにいたい」と即決できたんです。ピッチに立つ喜びと同じくらい、家族と過ごす日常が自分を強くしてくれる。そう痛感した18ヶ月間でした。

──イタリア、フランス、スコットランドを経て、故郷ウェールズへ。イングランドの他クラブでプレーすることはなかったですね。

ラムジー:ええ。今は指導者ライセンスの取得にも取り組んでいます。アーセナル時代のチームメイトだったミケル・アルテタが、「選手キャリアのもっと早い時期にライセンスを取っておけばよかった」と話していたのを聞いて、影響を受けました。カーディフが非常に協力的で、プレーしながら学ぶ環境を与えてくれています。コーチングは中毒性があるほど面白いですが、選手としてはまだ数年プレーできると思っています。

──2024-25シーズン、チャンピオンシップ残り3試合を残して、クラブはあなたを暫定監督に指名しました。ピッチ内外を知り尽くす“主将兼監督”の重責はどう感じましたか?

ラムジー:シーズン中に監督が代わり、「ラスト3試合はお前に任せた」と言われたときは驚きました。でも、同時にワクワクもしましたね。選手として仲間を助けるだけでなく、試合運びやメンバー起用まで全責任を負う。この新しい視点は、本当に刺激的です。

──古巣に帰った最初の日、真っ先に思い出したのは旧本拠地のニニアン・パークだとか。

ラムジー:そうですね。僕が去った頃はニニアン・パークで、あそこは本当に“伝統的で威圧感のあるスタジアム”でした。観客との距離が近く、吠えるような声援が背中に迫ってくる感じが忘れられません。

いまのカーディフ・シティ・スタジアムはモダンで設備も一級品ですが、あの“青い壁”に囲まれた独特の熱気は、昔を知る選手にとって宝物なんです。変わらない故郷の情熱と、変わっていくクラブの姿。その両方を肌で感じられるのは、僕にとってかけがえのない経験ですね。

──最後に、あなたのキャリアにおいて、ウェールズ代表のキャプテンとしてアームバンドを巻き、ピッチに立つことの意味を教えてください。

ラムジー:最高の瞬間です。自分の国を代表すること以上に名誉なことはありません。選手たちを率いてピッチに立つたびに、大きな誇りを感じます。それこそが、僕が今もプレーを続ける理由の一つです。

たとえ、あと1試合しかその瞬間を味わえないとしても、そのためにジムで何時間も汗を流し、怪我から復帰するための努力を惜しみません。その報酬がどれほど素晴らしいものか、知っていますからね。